明代冯可宾《茶笺》:“茶壶陶器为上,锡次之。”高濂《雅尚斋遵生八笺》:“茶铫、茶瓶紫砂为上,铜、锡次之。”锡壶在茶具发展史上曾占有重要地位,至紫砂壶兴起后,才逐渐成为配角多作煮水器之用。所以明末周高起《阳羡茗壶系》:“近百年中,壶黜银锡及闽豫瓷,而尚宜兴陶,又近人远过前人处也。”周又以声论茶日:“惟纯锡为五金之母,以制茶铫,能益水德,沸亦声清。”认为锡铫乃煮水佳器。

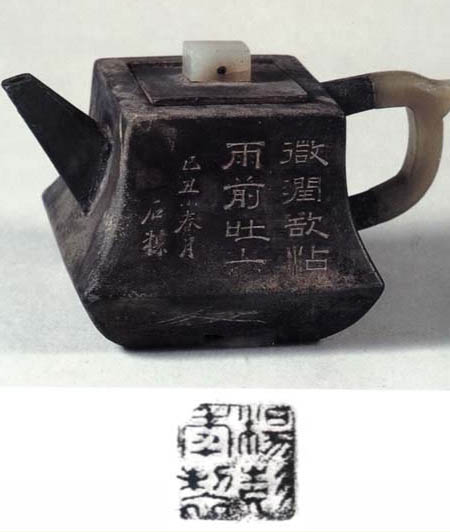

图:杨彭年款紫砂胎锡壶

宜兴紫砂壶玩赏向来注重器表质感的变化,但紫砂陶史上也曾短暂出现过砂胎锡壶。清代蒋生《墨林今话续编》:“朱石梅坚,山阴人,工鉴赏,多巧思。砂胎锡壶,是其刨制。著有《壶史》一册,嘉道以来,名士题吟殆遍。”所谓砂胎锡壶,是先请陶人(多为杨彭年)以紫砂制作壶胎,再另请锡匠将壶身以纯锡包覆,并接上玉质的壶嘴、纽、把等配件。

在清代“茗注莫妙于砂”已是共识,如奥兰田《茗壶图录•品汇》:“茗注不独砂壶,古用金银锡瓷,近时又或用玉,然皆不及于砂壶。”可见朱坚创制此种繁复工艺,并非单纯的标新立异或是基于对锡壶的缅怀。事实上,朱坚此举应是受到嘉庆、道光年间,有陈鸿寿所带起的文人饰壶风尚的启发。砂胎锡壶的创作为文人提供了一展壶面文思的机会,因为以往的紫砂壶铭刻固然风雅,但却需趁壶坯阴干未烧之际题刻,再待烧窑冶炼始成,少则十天半月,不但旷时日久,且器成后不能修改补题,不便于文人往还交际。反之,砂胎锡壶的锡面甚软,易于受刀,俟文思泉涌或酬唱之间,倾以篆刀刻就,岂不快哉!然而朱坚此举毕竟只是文人观点,砂胎锡壶因为制作繁复,备料不易,而且壶身笨重,泡茶效果不佳,终究未能蔚为风尚,仅在晚清昙花一现。

本品正面以隶书阴刻“茶甘留舌本,余味在胸中”,典出宋朝陆游《晚兴》:“并檐幽鸟语璁珑,一榻萧然四面风。客散茶甘留舌本,睡余书味住胸中。”署款“庚寅春日石某作”,庚寅为清道光+年(1830)。背面刻绘“春江水暖”图,单刀铁笔,线条流畅,深浅有致。