壶造型新颖精巧,温雅天然,质地薄而坚实,在当时已经负有盛名,所谓“供春之壶,胜于金玉”。周澍《台阳百咏》中记述“台湾郡人,茗皆自煮, “最重供春小壶,一具用之数十年,则值金一笏。”可见供春壶的工艺成就和当时的社会声望。供春的制品很少,流传到后世的更是凤毛麟角。

清代吴赛《阳羡名陶录》一书里,对紫砂茶壶搜罗极广,记载详尽,可是单单缺少供春壶,吴氏以未曾亲眼见过供春壶为终身遗憾。稍后的张叔未自诩为陶壶鉴赏家,平生看到过不少紫砂茶壶,但在他的《清仪阁杂咏》中,也自叹福薄,没有看到过供春壶,甚至还感慨地说:“这个瑰宝,世间已经不复存在了!

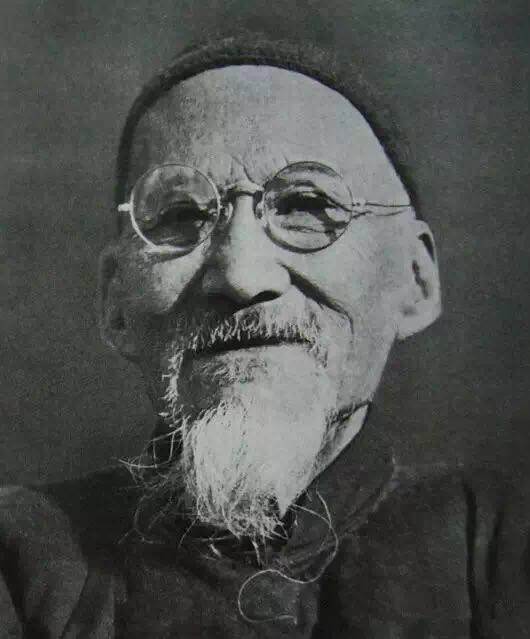

储南强

一九二八年,宜兴有一位储南强先生,十分重视故乡的文物,曾不惜一切代价征集和搜求供春壶。一天,他在苏州冷摊上无意中发现了一把紫砂茶壶,造型非常奇古,摆摊子的主人却把它当作破铜烂铁,满不在乎地摆在一边。储先生见了好奇地拿起一瞧,壶把下的款识赫然是“供春”二字,壶盖是由后来的制淘名手黄玉麟配制的。这一发现使储先生大为惊喜,立即不露声色地花了五百块银圆买了回来。

储先生奇遇供春壶当然如获珍宝,庆幸不止。他为了要考证这把突然发现的供春壶来历,鉴定它的真伪,又花费了很大一番工夫。首先亲自再去苏州,找到那个摆冷摊的主人,向他调查盘问。冷摊主人见他那么专心诚意的打听,就老实地告诉了他,说是从绍兴傅叔和家里流传出来的。储先生又赶到绍兴,进一步向傅家了解,知道在傅家收藏之前,曾经是西蠡费氏所有的。再写信请问费氏,费氏又说在他之前一度是吴大瀲收藏的。再打听吴大潋,吴说是得之于另一收藏家沈钧和。沈之前出于何人已渺不可考。这把残破的供春壶,来历竟是如此曲折,而储先生的考证毅力也确实惊人。最后,储先生为这个珍宝做了儿万字的考证文章,证实这把破茶壶确实是供春的原作,并非“假虎丘”,而且逢人炫耀。

黄宾虹

有一次,杭州的名画家黄宾虹看到了这把壶,也以为真是奇遇。他在欣赏供春壶后提出了一点意见,他认为,供春壶壶身既然以银杏树瘿为蓝本,那末,黄玉麟配制的壶盖也应该是树癭的形状,然而黄玉麟没有理解这一点,却配上了北瓜的蒂柄,此之谓“张冠李戴”。储先生认为有理,就请现代制壶名手裴石民重做一个树癭的壶盖,并在壶盖止口外缘刻上两行隶书铭文,凡四十五字,文曰:“作壶者供春,误为瓜者黄玉麟,五百年后黄宾虹识为痿,英人以二万金易之而来,能重为制盖者石民,題记者稚君。”稚君是宜兴的金石书法家潘稚亮(潘勤孟之父)。所谓“英人以二万金易之而来”,是指当时英国皇家博物馆派人来商量,希望储先生出让供春,代价是二万美金。储先生因为这是国宝,又是故乡文物,没有答应。

据说,为了庆幸供春壶的重返故乡,储南强先生打算在宜兴城外西溪上造一座楼房,题名为“春归阁”,并请潘勤孟同志写了一方“春归”的匾额,准备专门收藏供春壶。后来,因为抗日战争发生,“春归阁”未曾建成。宜兴沦陷后,日本收藏家曾几次想谋夺这把供春壶。日本人对中国的陶瓷非常注意,他们有一部《茗壶图录》,搜罗宜兴的紫砂茶壶比《阳羡名陶录》还要丰富。日本人也久闻供春壶的大名,有一次派了专人来找储南强先生,愿以八千元的代价买去。储先生有骨气,没有出卖,而且为了免于纠缠不清,他索性躲到深山别墅,避而不见了。

徐悲鸿

全国解放后,储先生把一生所有集藏全部献给了国家,这把唯一的供春壶是所献的重点文物之。一九五三年四月收藏在苏州苏南文物管理委员会时,徐悲鸿先生曾托任敷孟老师为其拍摄照片;之后南京博物院为了不使供春壶绝艺失传,曾请宜兴紫砂工艺厂的名手依原形仿制若干把,以广流传。现在,供春壶原作收藏在北京中国历史博物馆,供全国人民观赏。